La lecture et la datation des monnaies de l’empire romain

Tout collectionneur un tant soit peu intéressé sait lire et comprend le sens général des légendes latines apparaissant sur les monnaies qui ont circulé ou circulent encore en son pays. En effet, les monnaies modernes d’un même type ou émises sous un monarque donné portent la plupart du temps une légende qui ne varie guère au fil des décennies. Mais cela devient beaucoup plus compliqué lorsque cette dernière change très souvent, comme sur les monnaies de l’empire romain, bien que plusieurs constantes viennent en simplifier la lecture.

Une des premières choses à savoir pour déchiffrer une légende de monnaie romaine impériale est que l’espace entre les mots, nécessaire à une compréhension rapide d’une phrase ou d’une suite de mots (dans le cas des titres de l’empereur une suite de mots ne forment pas nécessairement une phrase) est bien souvent omis! Autres choses à surveiller: les abréviations. Bien des mots sont abrégés au point de n’être constitués que de la première lettre seulement. D’autres sont formés de 2 lettres mais surtout de 3 ou plus. Par surcroît, les mots sont souvent abrégés de façon totalement arbitraire, tout dépendant de la surface de travail dont on disposait. La figure 1 montre un denier de Trajan (98 – 117) qui illustre parfaitement le phénomène.

Figure 1

Analysons les légendes de cette pièce en détail. À l’avers, en débutant sous le buste, avec la partie ayant la tête en bas, nous avons: IMPCAESNERTRAIANOPTIMAVGGERDACPARTHICO. Une fois les mots (ou abréviations de mots) séparés on a: IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG GER DAC PARTHICO. Comme vous le constatez, la majorité des mots sont abrégés. Avec les mots au complet nous aurions IMPERATORI CAESARI NERVAE TRAIANO OPTIMO AVGVSTI GERMANICO DACICO PARTHICO et dont voici la signification: À l’empereur césar Nerva Trajan auguste germanique dacique parthique.

Les titres de l’empereur sont les mots demeurés en minuscule dans la traduction. Tous les empereurs étaient à la fois césar et auguste car les deux grands chefs d’états ayant porté ces noms célèbres les ont légués à leurs successeurs. D’autres titres s’ajoutaient, tels ceux du revers de ce même denier – que nous verrons un peu plus loin – et tels les trois derniers mots de l’avers: des titres relatifs aux contrées nouvellement conquises étaient régulièrement décernés à l’empereur. La campagne militaire du début de règne en Germanie valût à Trajan le titre de Germanicus, suivi d’un autre, gagné à la fin de la première des deux guerres daciques – la dernière s’étant terminée avec l’annexion de la Dacie – en plus de celui de la campagne contre les Parthes.

Il est à noter que dans ce cas-ci la légende est au datif (dans la langue latine marque la destination, l’attribution), c’est pourquoi NERVA s’écrit NERVAE (1e déclinaison), GERMANICVS et TRAIANVS sont devenus GERMANICO et TRAIANO (2e déclinaison), IMPERATOR et CAESAR, IMPERATORI et CAESARI (3e déclinaison?) et que la traduction commence par la préposition « À ». Le nom complet de Trajan était Marcus Ulpius Traianus mais il était souvent de mise porter le nom du prédécesseur devant le prénom usuel sur les monnaies. Le nom de Nerva (96 – 98) est donc aussi utilisé sur les monnaies de Trajan. Ainsi, sur notre denier, nous avons NERVAE TRAIANO mais sur d’autres pièces – pas au datif – le nom se lit NERVA TRAIAN pour NERVA TRAIANVS, comme sur le denier de la figure 2.

Figure 2

Notez la légende, dans laquelle NERVA est non abrégé (contrairement à NER sur la pièce de la figure 1), sans oublier GERMANICVS qui est abrégé différemment, soit GERM et non GER. Sur d’autres types monétaires, notamment certains deniers de l’empereur Hadrien (117 – 138), on retrouve G D PART en fin de légende pour GERMANICO DACICO PARTICO, ce qui montre bien la variété des abréviations utilisées. La légende complète de la figure 2 est IMPERATOR CAESAR NERVA TRAIANVS AVGVSTVS GERMANICVS (L’empereur césar Nerva Trajan auguste germanique) et nous amène à remarquer que Trajan ne porte que le premier des 3 titres attribués à la suite de ses conquêtes. Cette pièce est donc d’une frappe antérieure à celle de la figure 1. Est-ce que vous me voyez venir? On peut dater plus exactement les pièces grâce aux titres de l’empereur et maintes fois situer la frappe au cours d’une seule année!

L’absence du titre dacique nous indique que la frappe a eu lieu avant la fin de la première campagne sanglante de la conquête de la Dacie en 101-102. Le revers nous donne d’autres informations: P M TR P COS IIII P P. Cette formulation de titre est très fréquemment utilisée sur les monnaies de l’empire. Elle énumère de façon très condensée les titres principaux de l’empereur: PONTIFEX MAXIMUS TRIBUNICIA POTESTAS CONSUL QUARTUS PATER PATRIAE (Grand pontife revêtu de la puissance tribunitienne, consul pour la quatrième fois, père de la patrie). Le plus intéressant dans tout cela est la mention du quatrième consulat de Trajan. Consul en 91 sous Domitien (81 – 96), il reçoit son deuxième consulat en 98 lors de son accession au trône, son troisième en 100 (le consulat n’était pas nécessairement renouvelé à chaque année) et celui qui nous intéresse, le quatrième, en 101. Selon les outils de datation fournis dans les catalogues l’obtention du titre dacique eût lieu en 102. Les romains étaient très organisés et s’intéressaient à leur histoire, ce qui aujourd’hui nous permet d’avoir accès à des informations tout à fait précises et surprenantes.

Le denier de la figure 2 a donc été frappé en 101! En ce qui concerne celui de la figure 1, toujours à l’aide des tableaux donnant les dates d’attribution de chacun des titres, COS VI (au revers en haut) implique une frappe non antérieure à 112 mais c’est l’avers qui contient l’information la plus précise: OPTIMVS (le meilleur) depuis 114, Trajan est PARTHICVS en 115 jusqu’à sa mort le 8 août 117, ce qui nous laisse avec une petite fourchette de trois millésimes pour la frappe. Enfin, les lettres S P Q R en fin de légende sont des abréviations pour SENATVS POPVLVS QUE ROMANVS (le Sénat et le Peuple romain) mais cela ne sert en rien notre cause…

L’usure et les faiblesses de frappe peuvent fortement augmenter le niveau de difficulté de lecture. Par chance, des parties de légende peuvent être devinées en raison de leur fréquence d’utilisation. Par exemple, si vous examinez une monnaie sur laquelle P M est bien lisible, suivi d’une suite de lettres brouillées et enfin XVII COS VI P P, la partie illisible doit nécessairement se lire TR P, le résultat complet étant PM TR P XVII COS VI P P (Grand pontife revêtu de la dix-septième puissance tribunitienne, consul pour la sixième fois, père de la patrie).

La puissance tribunitienne peut aussi servir à dater exactement une monnaie. Prenez ce denier de Caracalla (figure 3). Les inscriptions PONTIF TR P III (Pontife revêtu de la troisième puissance tribunitienne) agrémentent le revers. Fils aîné de Septime Sévère (193 – 211), Caracalla (ainsi surnommé, de son vrai nom Marcus Aurelius Antoninus) est né le 4 avril 188. Il est nommé auguste en avril 198 et devient détenteur de sa première puissance tribunitienne. Il est co-empereur avec son père. Le 1er janvier 199 il reçoit sa deuxième puissance tribunitienne et elle fut renouvelée à chaque année jusqu’à sa mort en 217. Ce magnifique exemplaire frappé en 200 arbore le portrait très réaliste d’un enfant âgé de 12 ans.

Figure 3

Après Constantin (306 – 337) un nouveau titre apparaît: les lettres DN pour DOMINUS NOSTER (notre seigneur) précèdent le nom de l’empereur. Sachant cela, on ignore ces caractères et le nom devient lisible pour identification. Méthode originale et efficace, la répétition d’une lettre d’abréviation dénote le pluriel (sur les monnaies seulement, la langue latine faisant plutôt varier la désinence des mots). Ainsi, DDNN peut être employé au revers pour DOMINORVM NOSTRORUM (nos seigneurs) et parallèlement, AVGG dans PAX AVGG par exemple, est utilisé pour PAX AVGVSTORVM (la paix des augustes).

Il est bien beau de comprendre la signification des légendes et de dater de façon plus exacte les monnaies impériales, encore faut-il être capable de lire les caractères! Le fait de connaître quelques rudiments de l’alphabet latin aide sensiblement le collectionneur à lire les légendes. Il n’y a pas de U en latin: le V était utilisé autant pour la voyelle (devenue le « u » en français, se prononce « ou ») comme dans MVRVS (mur) que pour la consonne (devenue le « v » en français, se prononce comme notre « w ») comme dans SEVERVS (sévère). Le J n’existait pas non plus: le I était utilisé autant pour la voyelle (devenue le « i » en français, se prononce « i ») comme dans PONTIFEX (pontife) que pour la consonne (devenue le « j » en français, se prononce comme notre « y ») comme dans IVLIVS (Jules). Finalement, il n’y a pas de W et les lettres K, Y et Z sont très rarement utilisées. Un petit supplément: le C (comme dans CAESAR) se prononce toujours « k », aussi surprenant que cela puisse paraître.

Il est fréquent de confondre une lettre avec une autre à cause du style. Attention à la lettre P qui a souvent la partie inférieure très courte et ressemble beaucoup à la lettre D. Le G et le C portent souvent à confusion. Le R peut être confondu avec P ou B. Les deux parties du M sont parfois éloignées l’une de l’autre ce qui fait qu’il est quelquefois difficile à interpréter. Un H presque fermé en haut peut être vu comme un A et inversement, un A ouvert fait voir un H. Il arrive aussi que la barre du A soit absente. Le E est parfois presque fermé et fait penser à un B ou à un F. Le I, le L et le T sont très semblables lorsque la barre du T est courte ou que les empattements sont longs. Les images de cet article permettent de visualiser ces effets.

Alors à vos pièces, prêts, partez!

Sources:

Michel Prieur et Laurent Schmitt – MONNAIES XIII vente sur offre. Paris, 2001.

David Van Meter – The handbook of Roman Imperial coins. Utica, New York, 2000.

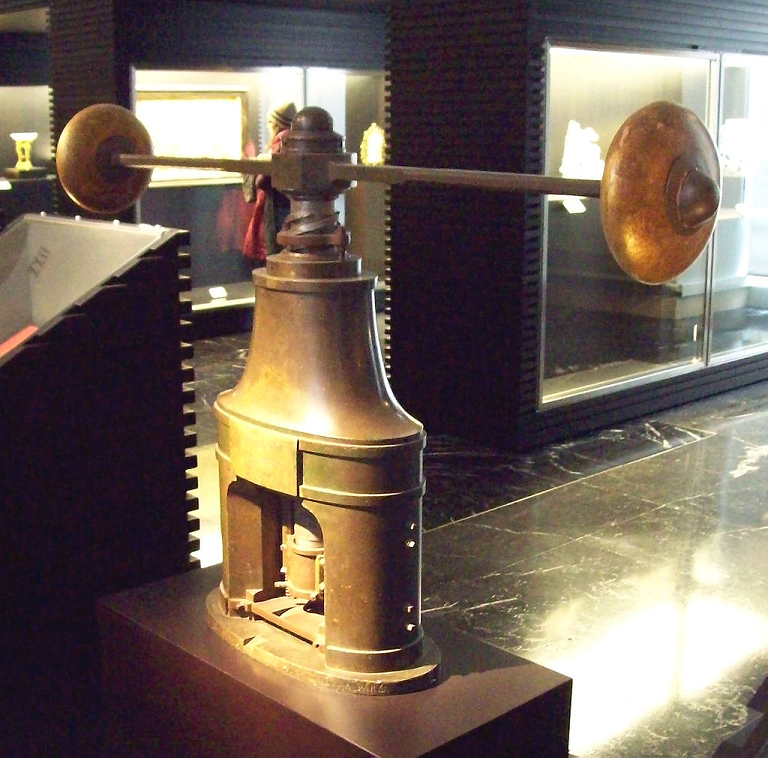

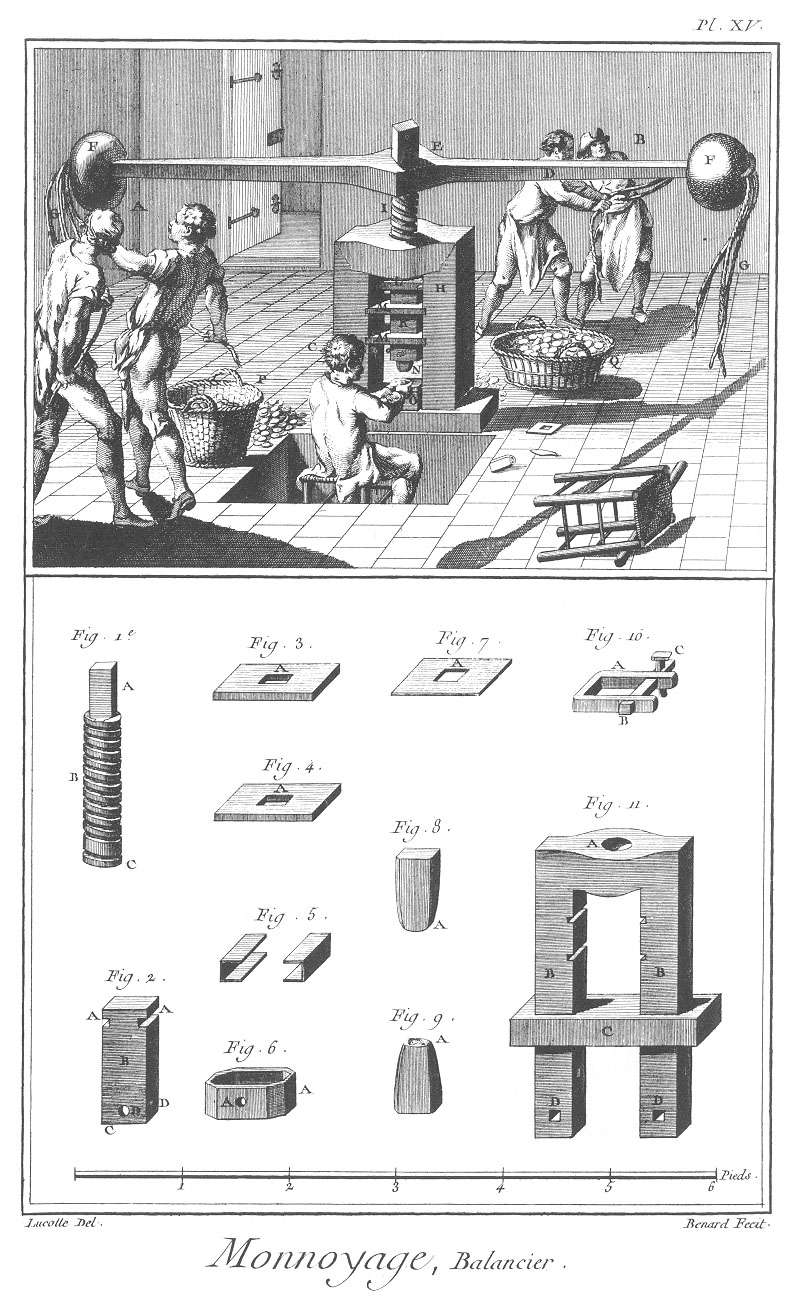

En bref, le balancier monétaire se composait d’un arbre posé sur un socle, portant une vis verticale à filets carrés pas très allongés dont la partie supérieure portait un levier horizontal (le balancier) constitué de deux bras en bois ou de barres de fer ou bien d’acier aux extrémités duquel se trouvaient fixées deux masses très lourdes sous la forme de boules de plomb. À la partie inférieure de la vis se trouvait le coin mobile ou de trousseau (coin d’effigie ou d’avers ou supérieur, côté face) qui venait frapper le flan posé sur le coin fixe ou d’enclume (coin d’écusson ou de revers ou inférieur, côté pile).

En bref, le balancier monétaire se composait d’un arbre posé sur un socle, portant une vis verticale à filets carrés pas très allongés dont la partie supérieure portait un levier horizontal (le balancier) constitué de deux bras en bois ou de barres de fer ou bien d’acier aux extrémités duquel se trouvaient fixées deux masses très lourdes sous la forme de boules de plomb. À la partie inférieure de la vis se trouvait le coin mobile ou de trousseau (coin d’effigie ou d’avers ou supérieur, côté face) qui venait frapper le flan posé sur le coin fixe ou d’enclume (coin d’écusson ou de revers ou inférieur, côté pile).

Les premiers jetons officiels de la Compagnie de la Baie d’Hudson sont l’œuvre de George Simpson Mctavish de Fort Albany en 1854. On pense qu’ils furent utilisés à partir de 1857. Ils auraient été frappés à Birmingham et les coins auraient été gravés par Henry Smith. Les coins qui ont servi à les frapper sont conservés dans les archives de la compagnie. En plus de promouvoir la compagnie, ces jetons avaient l’avantage d’être émis en plusieurs dénominations dont 3 en fraction de MB, ce qui permettait de remettre le change.

Les premiers jetons officiels de la Compagnie de la Baie d’Hudson sont l’œuvre de George Simpson Mctavish de Fort Albany en 1854. On pense qu’ils furent utilisés à partir de 1857. Ils auraient été frappés à Birmingham et les coins auraient été gravés par Henry Smith. Les coins qui ont servi à les frapper sont conservés dans les archives de la compagnie. En plus de promouvoir la compagnie, ces jetons avaient l’avantage d’être émis en plusieurs dénominations dont 3 en fraction de MB, ce qui permettait de remettre le change. Une autre série de jetons, en aluminium ceux-là, firent leur apparition entre 1914 et 1918. Ils furent émis pour le district du Labrador par un employé de la compagnie, Ralph Parsons. Dès 1909 il avait émis des jetons sous forme de morceaux de métal quelconques marqués avec son nom. Il devint plus tard commissaire du commerce des fourrures. Ces jetons furent utilisés jusque dans les années 1920 avant que ne soit émise la série suivante. On les retrouve en 4 dénominations : 1 MB (21 mm), 5 MB (25 mm), 10 MB (29 mm) et 20 MB (32 mm).

Une autre série de jetons, en aluminium ceux-là, firent leur apparition entre 1914 et 1918. Ils furent émis pour le district du Labrador par un employé de la compagnie, Ralph Parsons. Dès 1909 il avait émis des jetons sous forme de morceaux de métal quelconques marqués avec son nom. Il devint plus tard commissaire du commerce des fourrures. Ces jetons furent utilisés jusque dans les années 1920 avant que ne soit émise la série suivante. On les retrouve en 4 dénominations : 1 MB (21 mm), 5 MB (25 mm), 10 MB (29 mm) et 20 MB (32 mm).

Un jeton carré de 45 mm avec les coins arrondis vient compléter cette série. On trouve les lettres H B C alignées dans le haut et le chiffre 1 au centre en dessous. Il est aussi frappé sur un seul côté avec les motifs en creux. Il valait 1 renard arctique (« white fox » ou « arctic fox »). Le renard arctique était devenu le nouveau standard de commerce dans l’arctique : le marché du castor étant sur le déclin, le renard arctique était plus approprié.

Un jeton carré de 45 mm avec les coins arrondis vient compléter cette série. On trouve les lettres H B C alignées dans le haut et le chiffre 1 au centre en dessous. Il est aussi frappé sur un seul côté avec les motifs en creux. Il valait 1 renard arctique (« white fox » ou « arctic fox »). Le renard arctique était devenu le nouveau standard de commerce dans l’arctique : le marché du castor étant sur le déclin, le renard arctique était plus approprié.

Intensément ambitieux, visionnaire, ingénieux, astucieux, perspicace et intelligent, Matthew Boulton n’était pas un inventeur, contrairement à son partenaire James Watt mais il était un entrepreneur, un innovateur, un homme aux solutions avant-gardistes et un perfectionniste.

Intensément ambitieux, visionnaire, ingénieux, astucieux, perspicace et intelligent, Matthew Boulton n’était pas un inventeur, contrairement à son partenaire James Watt mais il était un entrepreneur, un innovateur, un homme aux solutions avant-gardistes et un perfectionniste. S’élevant sur trois étages, la Soho Manufactory ne contenait pas que des ateliers de travail mais aussi des bureaux de design, des magasins et des logements pour les travailleurs. À son apogée il y avait 1000 personnes qui y travaillaient. Contrairement aux autres manufactures qui n’étaient que des ateliers de travail menés et possédés par différentes personnes partout dans la ville, Matthew Boulton avait tout regroupé sous son égide et sous un seul toit.

S’élevant sur trois étages, la Soho Manufactory ne contenait pas que des ateliers de travail mais aussi des bureaux de design, des magasins et des logements pour les travailleurs. À son apogée il y avait 1000 personnes qui y travaillaient. Contrairement aux autres manufactures qui n’étaient que des ateliers de travail menés et possédés par différentes personnes partout dans la ville, Matthew Boulton avait tout regroupé sous son égide et sous un seul toit.